Was sind Leitfähigkeitssensoren?

Bei der elektrischen Leitfähigkeit geht es um die Fähigkeit von Stoffen, freie Elektronen oder andere Ladungsträger als Strom fliessen zu lassen, was mit einem Leitfähigkeitssensor erfasst werden kann. Diese ist sehr stark materialabhängig, jeder weiss, dass zum Beispiel Kupfer ein sehr guter Leiter ist, Holz oder Plastik werden dagegen als Isolatoren angesehen.

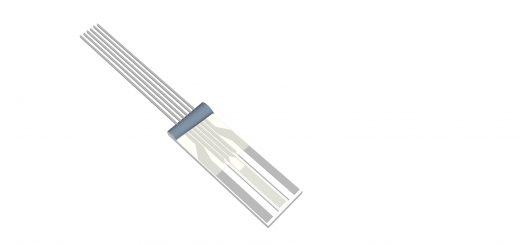

Quelle: https://www.ist-ag.com

Viele Flüssigkeiten sind gute Leiter

Auch Flüssigkeiten verfügen über eine elektrische Leitfähigkeit, die mit einem Leitfähigkeitssensor sehr genau gemessen werden kann. Dabei sind Öle in aller Regel schlechte Leiter, bei Wasser sieht das Bild sehr differenziert aus. Sauberes, natürliches Grundwasser, das einen Sand- oder Kiesaquifer durchströmt, leitet elektrischen Strom nicht besonders gut.

Erst dann, wenn das Wasser zum Beispiel mit Salzen kontaminiert ist, enthält es sehr viele Ionen, die mit einem Leitfähigkeitssensor leicht und eindeutig nachgewiesen werden können. Das bedeutet, dass die Leitfähigkeit des Wassers direkt Auskunft gibt über dessen Qualität.

Technische Umsetzung

Technisch wird die Leitfähigkeitsmessung meistens induktiv oder konduktiv umgesetzt, wobei integrierte Halbleiterbausteine bei besseren Geräten sogleich eine Temperaturkompensation durchführen. Dies ist bei einem guten Leitfähigkeitssensor deshalb nötig, weil der ohmsche Widerstand, der ja der Kehrwert der Leitfähigkeit ist, bei manchen Stoffen stark temperaturabhängig ist.

Beispiel von Einsatzgebieten für den konduktiven Leitfähigkeitssensor:

- Wasser- und Abwasseranwendungen

- Kondensate oder Prozess-, Kesselspeise- und Rein(st)wasser

- Chemikalien oder industrielle Abwässer

- Lebensmittel- und Pharma-Anwendungen

- Wasser und Abwasser

- Hygienische Anwendungen

Induktive Geräte kommen beispielsweise hier zum Einsatz:

- Wasser, Abwasser und chemische Anwendungen

- Lebensmittel- und Getränke-Anwendungen

Der Unterschied zwischen der konduktiven und induktiven Erfassung der Leitfähigkeit besteht darin, dass entweder vornehmlich Kondensatoren mit ihren kapazitiven oder winzige Spulen mit ihren induktiven Eigenschaften als (sensorische) Bauteile verwendet werden.

Theoretische Grundlagen

Die elektrische Leitfähigkeit wird auch als EC-Wert (electrical conductivity) oder Konduktivität bezeichnet und gibt darüber Auskunft, wie gut ein Stoff elektrischen Strom leiten kann. Als Formelzeichen wird dafür oftmals σ (sigma) oder in der Elektrochemie auch κ (kappa) verwendet. Als dessen SI-Einheit begegnet uns das S/m (Siemens pro Meter). Wie oben bereits erwähnt ist der Kehrwert der elektrischen Leitfähigkeit der spezifische Widerstand in Ohm-Meter.

Im Physikbuch findet man dazu diesen einfachen Zusammenhang:

J = σ E

Dabei sind J die Stromdichte und E das elektrische Feld in Volt pro Meter. Beide Grossbuchstaben stellen mathematisch Vektoren, also gerichtete Grössen dar. Es handelt sich hierbei übrigens lediglich um eine andere Darstellungsform des Ohmschen Gesetzes. Die Gleichung besagt, dass stets umso mehr Strom fliesst, je grösser die elektrische Feldstärke ist, wobei σ der jeweilige, vom Material abhängige Proportionalitätsfaktor ist.

Bei trockener Luft können die Feldstärken in den verschiedenen Atmosphärenschichten sehr gross sein, ohne dass es zu einem nennenswerten Stromfluss kommt. Ist die Luft aber feucht und enthält vielleicht in Meeresnähe viel Salz, dann erwachsen daraus die heftigsten Gewitter. Blitze sind die Entladung starker elektrischer Felder, die sich zum Beispiel durch intensive Thermik (Luftreibung) aufgebaut haben.